Появившись у жителей черноморских степей около 7000 лет до н. э., мутантный ген иммунного рецептора быстро распространился по западу Евразии.

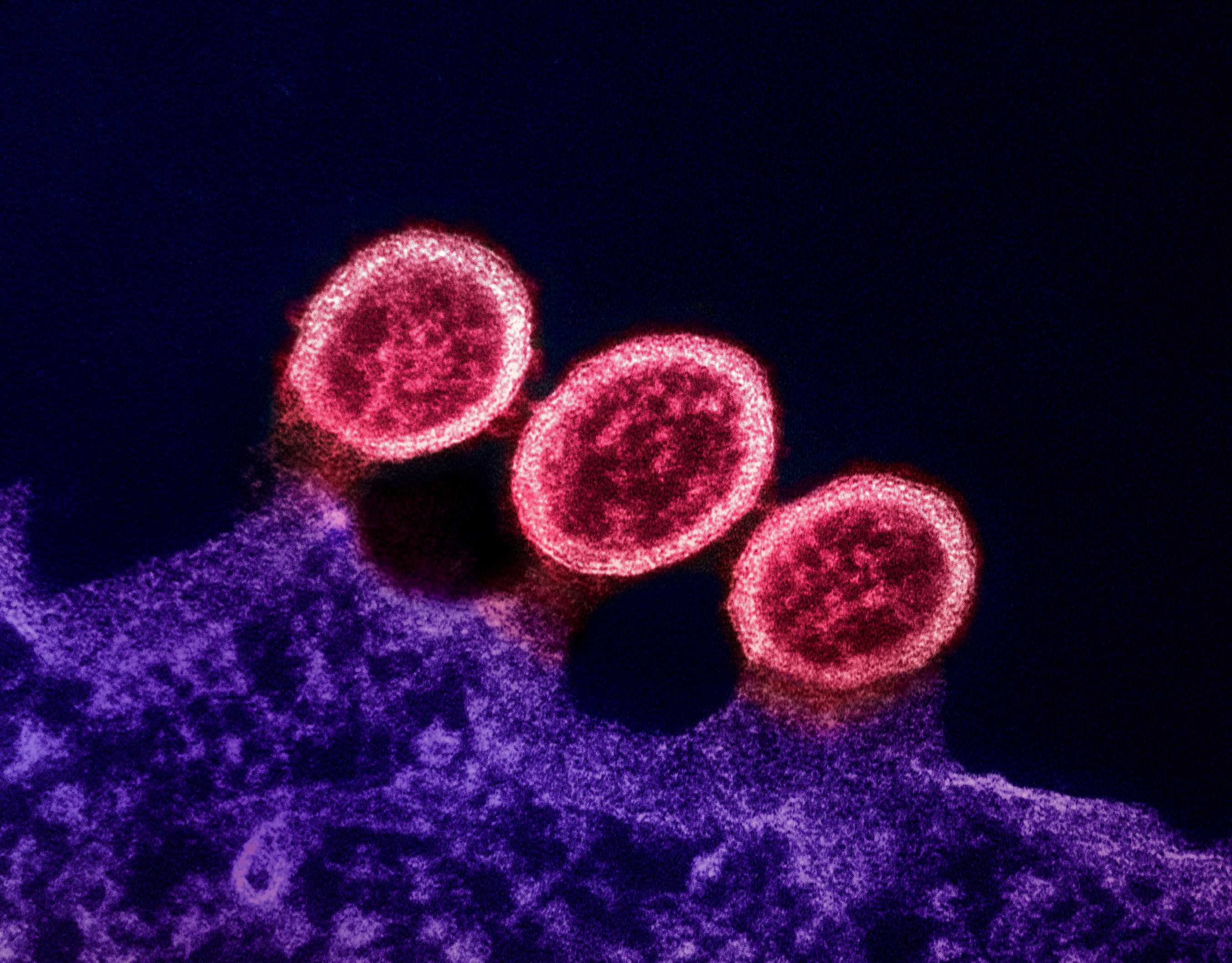

Чтобы проникнуть в иммунную клетку, ВИЧ должен связаться с молекулой-рецептором, сидящей на клеточной мембране. Этот рецептор закодирован в гене CCR5. У некоторых людей в гене CCR5 есть мутация под названием CCR5Δ32, которая делает иммунные клетки недоступными для ВИЧ (говоря точнее, для устойчивости к ВИЧ мутация должна быть в обеих копиях гена, доставшихся от отца и матери). Мутантный CCR5 хотя бы на одной хромосоме встречается среди потомков европейцев в среднем в 10%–16% случаев; совпадение мутантов сразу на обеих хромосомах попадается гораздо реже, у 1% людей или около того.

Сотрудники Копенгагенского университета решили узнать, когда эта мутация возникла. Сначала они проанализировали 2504 генома современных людей, чтобы понять, в каком контексте она встречается сейчас. Мутантный вариант CCR5 может путешествовать из поколения в поколение в сцепке с другими генами, точнее, с определёнными вариантами (аллелями) других генов. Какие-то варианты встречаются с мутантным CCR5 чаще, какие-то реже, какие-то вообще никогда. Изучив современный контекст, исследователи обратились к древним геномам, то есть к ДНК людей, живших между каменным веком до раннего Средневековья. Как известно, сейчас есть методы, позволяющие читать ДНК из костей, и можно было бы задаться вопросом, почему бы эту мутацию сразу в них не поискать. Но ДНК из костей сохраняется не полностью, а то, что сохранилось, можно прочесть с разной степень достоверности. Поэтому задача была в том, чтобы, зная генетический контекст, выявленный в современных геномах, найти среди старых геномов такие, в которых с наибольшей вероятностью могла бы быть анти-ВИЧ-мутация.

В статье в Cell говорится, что мутация CCR5Δ32 возникла около 9 тыс. лет назад в черноморских степях, после чего чрезвычайно быстро распространилась между 8 тыс. и 2 тыс. лет назад. Очевидно, она оказалась весьма полезной, и дело было явно не в ВИЧ – он пришёл к людям в начале XX в. На самом деле, о том, что мутация в CCR5 возникла давно, говорили и раньше, причём выдвигались предположения, что она как-то защищала от бубонной чумы или от оспы. Но по этим предположениям её относили к гораздо более позднему времени. Авторы новой работы говорят, что их результаты не позволяют отнести распространение мутации на счёт масштабных исторических эпидемий чумы или оспы. И всё же причина её возросшей «популярности» явно была в каких-то иммунных плюсах, которые она давала. Рецептор CCR5 нужен клеткам, чтобы чувствовать сигнальные белки, от которых зависит сила иммунного ответа против патогена, а к иммунному ответу относится в том числе и воспалительная реакция. Возможно, с мутантным рецептором иммунитет не так остро реагировал на некие инфекции, с которыми сталкивались расселявшиеся по Евразии люди. А мы знаем, в том числе по коронавирусу SARS-CoV2, что слишком агрессивный иммунный ответ может вредить организму намного сильнее, чем сам патоген.

Сейчас есть методы лечения иммунодефицита, использующие мутантный рецептор CCR5; правда, методы эти довольно хлопотные, и вряд ли станут массовыми в ближайшее время. Один из них заключается в том, что человеку с ВИЧ пересаживают стволовые клетки крови от донора с мутантным CCR5. Пересаженные стволовые клетки генерируют зрелые иммунные клетки с тем же мутантным CCR5, которые вытесняют собственные клетки больного. Другой метод лечения, собственно, методом пока не является, и применили его только раз. Это известная история с двумя девочками-близнецами в Китае, у которых несколько лет назад на стадии зародыша отредактировали ген CCR5 с помощью генетического редактора CRISPR-Cas9. Девочки как будто чувствуют себя хорошо, но редактирование было выполнено в обход всех норм, и за ними в любом случае будут наблюдать всю их жизнь, чтобы вовремя заметить возможные побочные эффекты. (Лечение людей с помощью CRISPR-Cas9 постепенно входит в медицинскую практику, но лечение – это не превентивное редактирование.) Стоит добавить, что мутация в CCR5 – не единственная, дающая защиту от ВИЧ. Два года назад мы писали о белке CHD1L, который помогает расплетать двойную спираль ДНК – некоторые варианты CHD1L тормозят развитие ВИЧ, что за механизм тут работает, в точности пока неясно.

Автор: Кирилл Стасевич