Международная группа ученых из Каролинского института в Швеции и Университета Мерсер в США обнаружила нейронный механизм, объясняющий, почему клубничный аромат кажется нам сладким даже без сахара, а запах бекона – соленым.

Исследователи показали, что в островковой коре головного мозга человека формируется общий нейронный код для вкусов и связанных с ними ретроназальных запахов (те, что проходят через заднюю часть носоглотки при жевании). Это открытие объясняет иллюзорную потерю вкуса при насморке и механизм формирования целостного восприятия вкуса пищи. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

Островковая кора (островок) представляет собой первичную вкусовую кору у грызунов, приматов и человека, а грушевидная кора (одна из трех частей гиппокампальной извилины) – первичная обонятельная зона. Согласно классической модели, информация от этих сенсорных систем обрабатывается параллельно, а затем интегрируется в орбитофронтальной коре (ОФК), в которой определяются образ и субъективная ценность пищи.

Однако нейроны вкусовой коры грызунов реагируют также и на запахи. Недавние исследования показали, что вкусовая кора грызунов откликается на ретроназальные запахи, причем это происходит на ранних этапах обработки сигнала. У приматов тоже обнаружены моносинаптические проекции от грушевидной коры к островку. Поведенческие эксперименты демонстрировали, что запахи могут вызывать вкусовые ощущения без стимуляции вкусовых рецепторов, а также усиливать восприятие вкуса. Однако до настоящего момента не было прямых доказательств того, что у человека паттерны (рисунки) нейронной активности для запахов перекрываются с паттернами для связанных с ними вкусов.

В этом исследовании приняли участие 25 здоровых добровольцев. Эксперимент состоял из трех сессий. На первой участников знакомили с двумя конгруэнтными вкусо-ароматическими комбинациями: сладкой (9% раствор сахарозы + один из трех сладких ароматов: поп-корн, личи или малина) и пикантной (1% глутамат натрия + один из трех пикантных ароматов: копченый бекон, курица или лук). Конкретные ароматы подбирались индивидуально для каждого участника по интенсивности. Участники учились ассоциировать каждую комбинацию с абстрактным визуальным символом (буквы финикийского алфавита), что позволило избежать семантического прайминга словами «сладкий» или «пикантный».

В двух последующих сессиях (с интервалом не более 10 дней) участникам во время функциональной МРТ (фМРТ) подавались одномодальные стимулы – только вкусы или только запахи, которые ранее входили в знакомые комбинации. Через специально разработанные и напечатанные на 3D-принтере мундштуки в рот испытуемым заливалось 0,5 мл жидкости четыре раза подряд, после чего рот полоскался искусственной слюной, содержащей уже растворенные ароматические вещества. Вкус у искусственной слюны полностью отсутствовал.

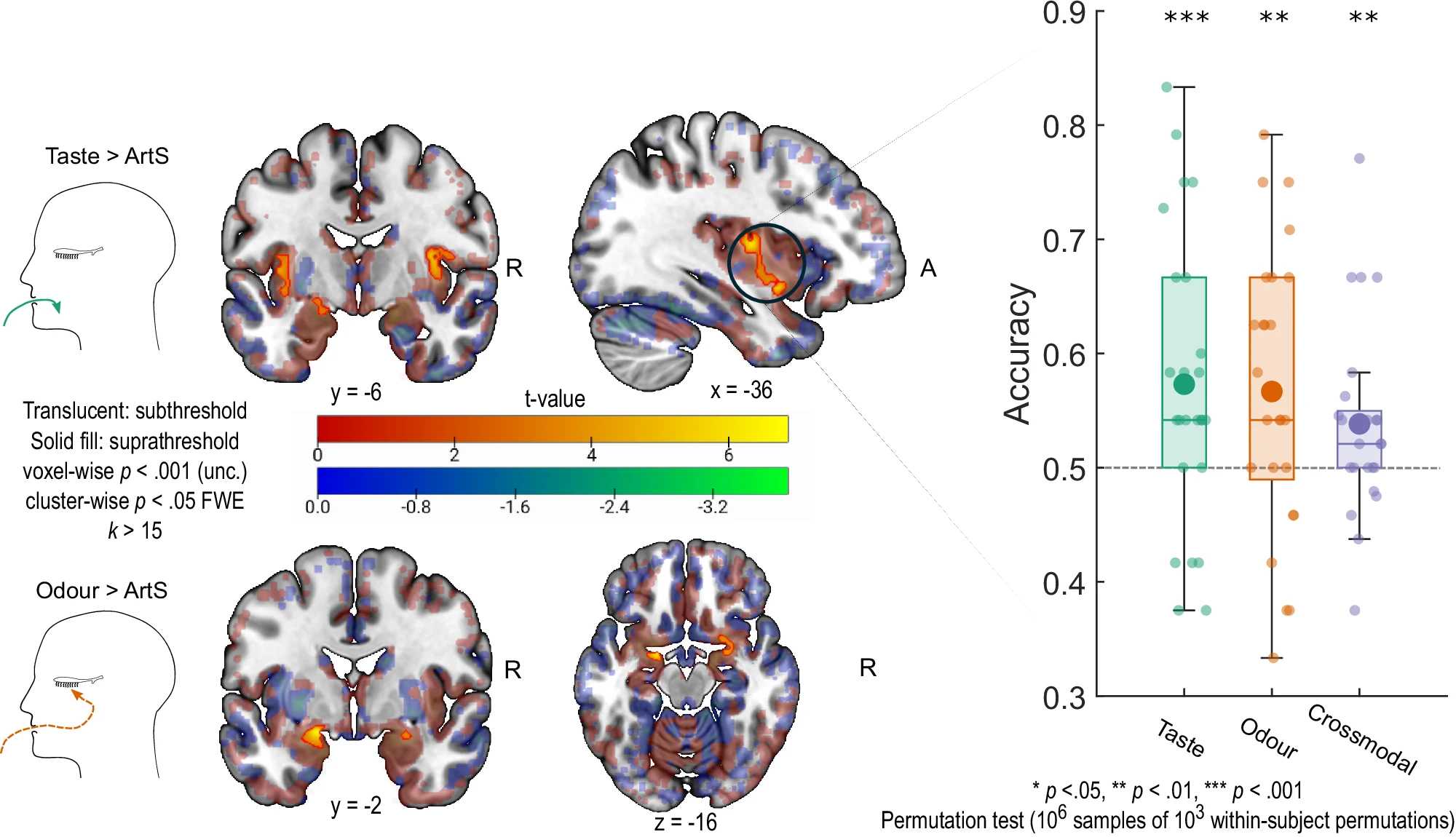

Унивариантный анализ подтвердил, что вкусовые стимулы активировали первичную вкусовую кору, а запахи – первичную обонятельную область. А вот мультивариантный анализ продемонстрировал значительно более любопытную картину. В функциональной области островка, реагирующего на вкусы, классификатор успешно различал сладкий и пикантный вкусы, но неожиданно та же область позволила различить запахи с точностью до 56,67%, хотя унивариантно запахи там не проявлялись. Главным открытием стало то, что кросс-модальный классификатор, обученный на вкусах и протестированный на запахах (и наоборот), показал точность выше случайной (53,83%, p = 0,009), что доказывает перекрытие нейронных паттернов.

При дальнейшем анализе с использованием вероятностного атласа Brainnetome, в котором островок разделялся на несколько слоев, авторы выявили его функциональную специализацию. Одна из его частей успешно декодировала вкусы, а в двух других декодировались и вкусы, и запахи. Интересно, что похожая картина функциональной специализации обнаружилась и в орбитофронтальной коре, но она зависела от времени и ослаблялась через несколько дней после обучения, что говорит об изменчивости субъективной ценности.

Авторы предполагают, что обнаруженное перекрытие паттернов говорит о почти синхронной работе нейронов, которые находятся рядом и одновременно реагируют на поступающую пищу. И у этого феномена даже имеется анатомический субстрат. Это объясняет, почему ретроназальные запахи могут вызывать вкусовые ощущения: вкусовая кора отвечает так, как если бы присутствовал реальный вкусовой стимул.

Функциональное разделение внутри островка предполагает иерархическую обработку: одна его часть кодирует базовые вкусовые качества, а другие интегрируют их с обонятельной информацией для формирования целостного восприятия вкуса. Это противоречит классической модели, согласно которой орбитофронтальная кора воспринимается как единственный интегрирующий центр. Вместо этого химиосенсорные сигналы объединяются уже на уровне островка, создавая общую объектную картинку, которая затем передается в ОФК для оценки субъективной ценности.

Конечно, временное разрешение фМРТ не позволяет напрямую определить временную последовательность активации отсровка и ОФК. Отсутствие пробных оценок приятности также исключило возможность различить кодирование образа еды и ценности, хотя авторы сознательно избегали таких оценок, чтобы минимизировать влияние внимания. Наконец, неясно, возникнет ли подобное перекрытие паттернов для ортоназальных (вдыхаемых через нос) запахов, что требует дальнейших исследований.

Тем не менее эти открытия имеют потенциально могут применяться для разработки здоровых пищевых продуктов с пониженным содержанием сахара и соли, где ароматы могут компенсировать снижение интенсивности вкуса.

Текст: Анна Хоружая