Американские и китайские исследователи провели клинические испытания и выяснили, что экспериментальный антидепрессант лиафензин эффективен для лечения устойчивой к терапии депрессии у пациентов с определенным вариантом гена ANK3.

Это первые успешные клинические испытания психиатрического препарата с подбором участников по генетическому биомаркеру. Статья об этом опубликована в журнале JAMA Psychiatry.

В лечении депрессии наиболее широко применяют препараты из групп селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) и ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина (ИОЗСН). При отсутствии эффекта от применения двух антидепрессантов депрессию признают устойчивой к лечению. В настоящее время в мире существует два варианта фармакотерапии: комбинация СИОЗС флуоксетина и антипсихотика оланзапина и антагонист глутаматных NMDA-рецепторов эскетамин. Оба препарата обладают существенными побочными эффектами и противопоказаниями, кроме того, эскетамин относится к контролируемым веществам и доступен в ограниченном числе стран только тщательно отобранным пациентам.

Лиафензин представляет собой экспериментальный препарат, который ингибирует обратный нейрональный захват всех трех основных аминных нейромедиаторов — серотонина, норадреналина и дофамина. На него возлагали большие надежды, но разработку прервали в середине 2010-х годов после того, как в испытаниях второй фазы он продемонстрировал эффективность, сопоставимую с СИОЗС эсциталопрамом и ИОЗСН дулоксетином, но не превзошел их при устойчивой к терапии большой депрессии. При этом ответ на препарат значительно различался у разных участников, и чтобы разобраться в механизмах этого явления был проведен полногеномный поиск ассоциаций (GWAS) с использованием образов их крови. Он выявил в гене ANK3, который кодирует анкирин-3 и широко экспрессируется в нейронах, однонуклеотидный полиморфизм rs12217173, значительно коррелирующий с ответом на лечение (p = 6,61 × 10-8). Этот полиморфизм, названный DGM4, присутствовал примерно у 20 процентов участников, у остальных эффективность лиафензина не отличалась от контрольных препаратов.

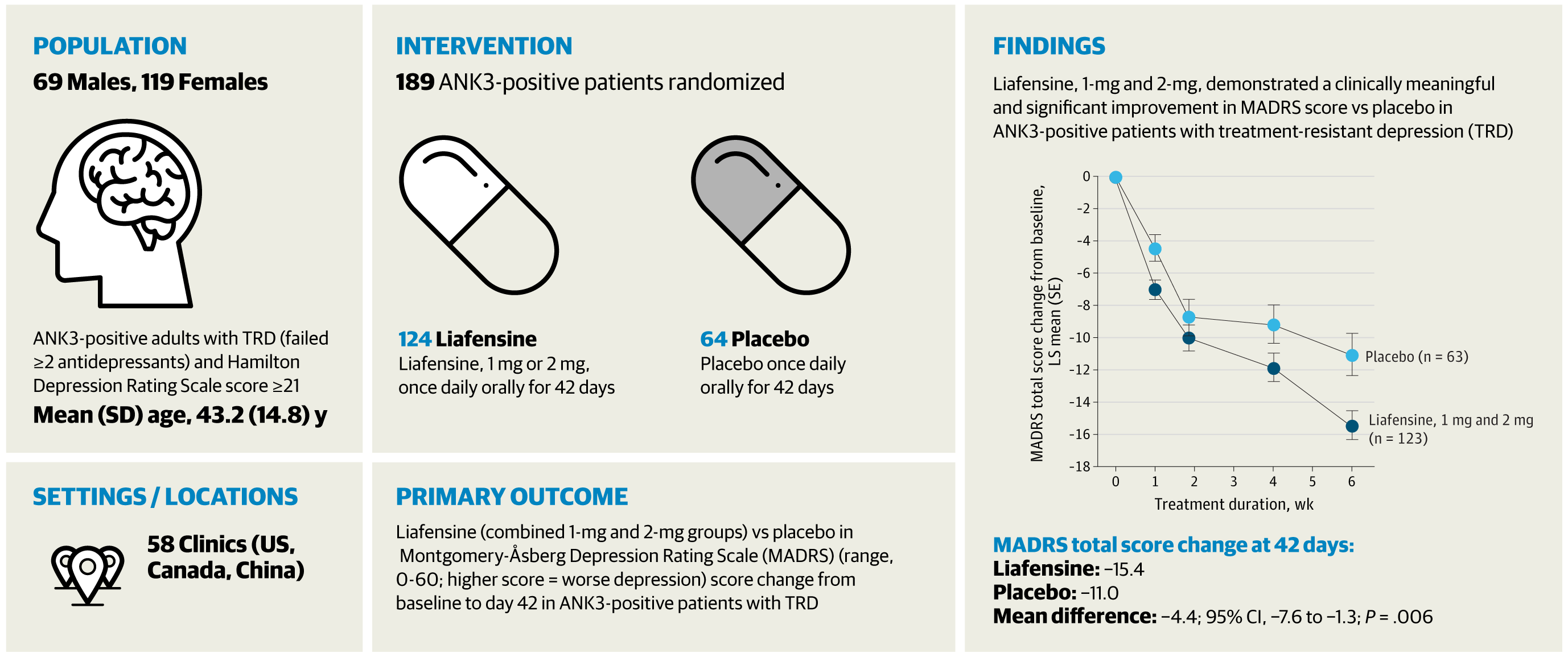

Ган Ван (Gang Wang) из Столичного медицинского университета в Пекине с коллегами и компанией Denovo Biopharma провел двойные слепые рандомизированные контролируемые испытания фазы 2b ENLIGHTEN в 58 клинических центрах Канады, Китая и США. В них приняли участие 188 пациентов (средний возраст 43,2 года; 63,3 процента — женщины) с устойчивым к терапии большим депрессивным расстройством и положительным генетическим тестированием на DGM4. Случайным образом в соотношении 1:1:1 им назначили один или два миллиграмма лиафензина перорально раз в день или плацебо.

Через 42 дня лечения тяжесть депрессии по шкале Монтгомери — Асберг (MADRS) снизилась в среднем на 15,4 балла при приеме активного препарата и на 11,0 балла при приеме плацебо, средняя разница составила -4,4 балла (p = 0,006). Лиафензин также значимо превосходил плацебо по общему клиническому впечатлению (шкалам CGI-S и CGI-I), функциональным показателям (шкале SDS), частотам ответа и ремиссии, а также уровню ангедонии. Общая частота нежелательных явлений была сопоставимой в основных и контрольной группах, тяжелых связанных с лечением явлений не было. При приеме активного препарата чаще наблюдались тошнота, головная боль и запор.

Таким образом, при назначении на основании генетического биомаркера лиафензин оказался эффективным и безопасным при устойчивой к терапии большой депрессии. По данным авторов, эти испытания стали первыми в психиатрии с успешным отбором участников по генетическому биомаркеру и могут дать начало исследованиям в аналогичном направлении с целью персонализировать психофармакотерапию.

Ранее было показано, что эффективность антидепрессанта у конкретного пациента можно предсказать по изменению связей между различными отделами головного мозга в первые дни применения, а также что антидепрессанты из групп СИОЗС и ИОЗСН повышают эффективность терапии устойчивой шизофрении атипичным антипсихотиком клозапином.

Автор: Олег Лищук