Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля разработали МРТ-сканер нового поколения Connectome 2.0 с ультравысокими градиентами, способный визуализировать нейронные цепи человеческого мозга на мезо- и микроскопическом уровне.

Новая система обеспечивает 5-кратное превосходство в градиентной производительности по сравнению с существующими исследовательскими системами, позволяя картировать тонкие проводящие пути белого вещества и определять размеры клеток и аксонов с разрешением до единиц микрон. Этот сканер, статья о котором опубликована в журнале Nature Biomedical Engineering, потенциально позволит еще больше приблизиться к анализу связей между структурой и функциями мозга.

В основе физики диффузионной МРТ лежит случайное движение молекул воды, которое ограничено мембранами клеток и волокнами. Оно считывается сканером, благодаря чему получается картина микроскопической структуры тканей. Созданный ранее сканер Connectome 1.0 с максимальной силой градиента 300 мТ/м позволил впервые в живом человеческом мозге количественно оценить диаметр аксонов и клеточные характеристики с диффузионным разрешением до нескольких микрон. Однако этой силы градиента было недостаточно для чувствительности к самым мелким аксонам, составляющим большую часть белого вещества мозга человека.

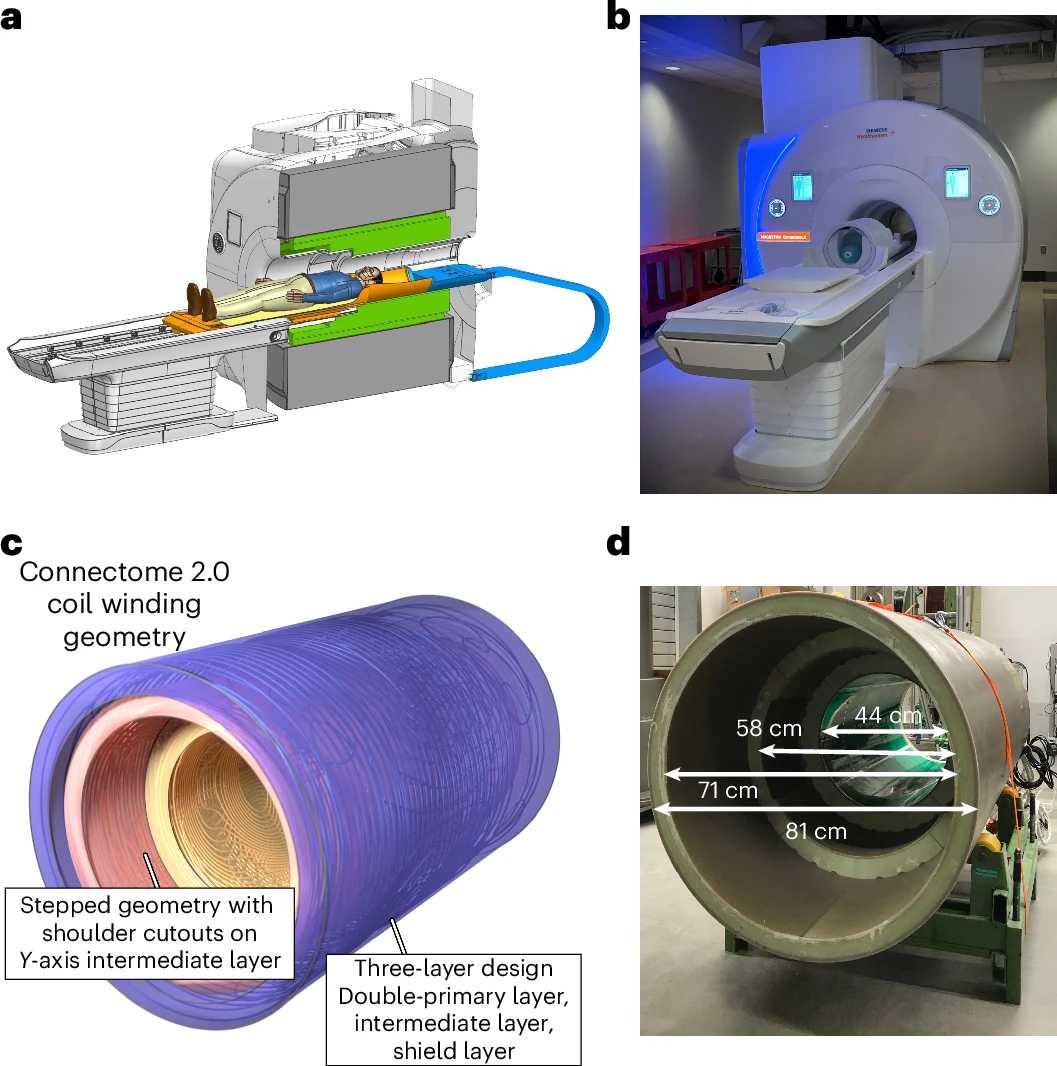

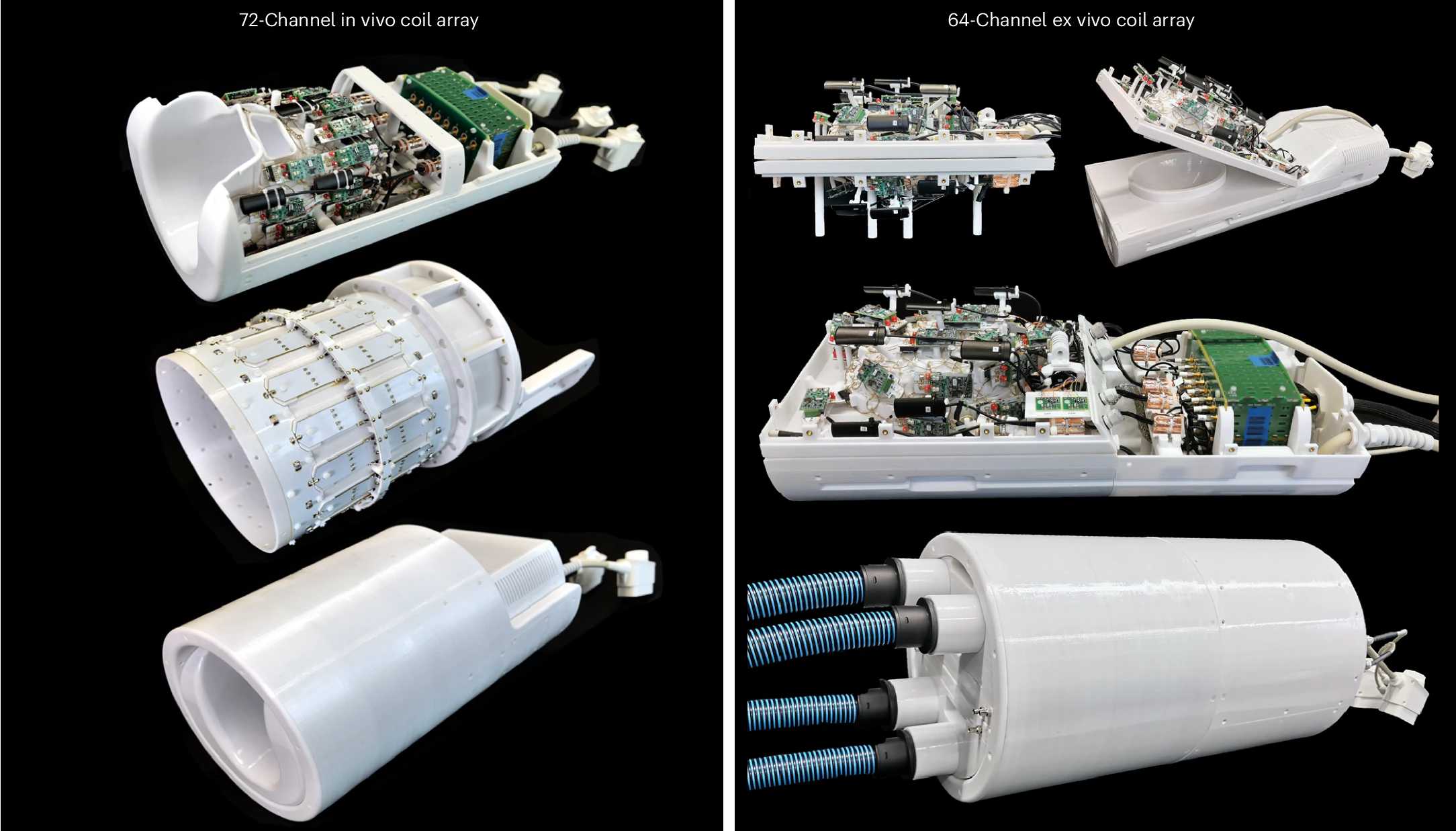

Ключевой особенностью Connectome 2.0, который был создан при поддержке проекта BRAIN Initiative, стала трехслойная градиентная катушка, оптимизированная для головы и достигающая максимальной силы градиента 500 мТ/м и скорости нарастания 600 Т/м/с. Революционным решением стало включение промежуточного слоя обмоток, который позволил сбалансировать стимуляцию периферических нервов, повысив пороги на 41%. Система дополнена 72-канальной приемной катушкой для исследований in vivo и 64-канальной для образцов ex vivo, каждая с встроенной 16-канальной системой мониторинга магнитного поля в реальном времени для коррекции артефактов от вихревых токов.

Connectome 2.0 существенно повышает отношение сигнал/шум – до 2 раз по сравнению с предшественником благодаря сокращению времени эха на 13-50%. Система успешно визуализировала тонкие межполушарные тракты диаметром менее 2 мм (например, маммилло-тегментальный тракт), которые не удавалось различить на предыдущих системах. При биофизическом моделировании диффузионных данных у сканера улучшилось разрешение до 40% для оценки размеров аксонов и тел нейронов. Например, оценки диаметра аксонов в зрительной лучистости (часть зрительной системы в затылочных долях) составили 2,45±0,15 мкм на Connectome 2.0 против 4,04±0,48 мкм на предыдущей системе.

Сверхсильные градиенты Connectome 2.0 снижают систематические ошибки при картировании размеров аксонов и клеток в живом мозге человека, открывая путь к персонализированной нейромодуляции специфических проводящих путей у пациентов с психиатрическими расстройствами. Технология может обеспечить неинвазивную характеристику тканей с клеточной специфичностью для раннего выявления и оценки прогрессирования заболеваний.

Однако система имеет ограничения: меньший размер шлема, который подойдет лишь для небольших голов (85-й процентиль мужского населения), использование только структурных Т1-взвешенных изображений и более высокие нелинейности градиента как компромисс за увеличенную силу. Система пока остается исключительно исследовательским инструментом. Тем не менее, Connectome 2.0 можно считать следующим шагом в нейровизуализации.

Текст: Анна Хоружая