Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба.

Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан.

Жить глубоко под водой тяжело не только из-за колоссального давления, к которому некоторые организмы по-разному приспособились. На дно попадает мало пищи — обычно это затонувшая органика, трупы рыб и китов, живших повыше. Чем глубже ты находишься, тем меньше к тебе попадает что-то съедобное.

Такой порядок вещей касается обычной, или так называемой фоновой, жизни — гетеротрофных организмов, которые питаются органикой фотосинтетического происхождения. На глубине почти 10 километров, куда не попадает солнечный свет, встречается жизнь, которая получает энергию альтернативным способом — органическими веществами, созданными на основе хемосинтеза. Некоторые бактерии и археи способны создавать такие вещества самостоятельно, используя энергию химических соединений без участия солнца (отличие от фотосинтеза).

Один из таких источников энергии — метан. Максимальная глубина просачивания этого газа на поверхность дна, известная до недавнего времени, достигает 7400 метров в Японском желобе. Выходы метана известны и на дне Курило-Камчатского и Алеутского желобов. Курило-Камчатский по максимальной глубине (она достигает 9717 метров) замыкает топ-5 в Мировом океане. Именно туда отправилась международная команда морских биологов летом 2024 года.

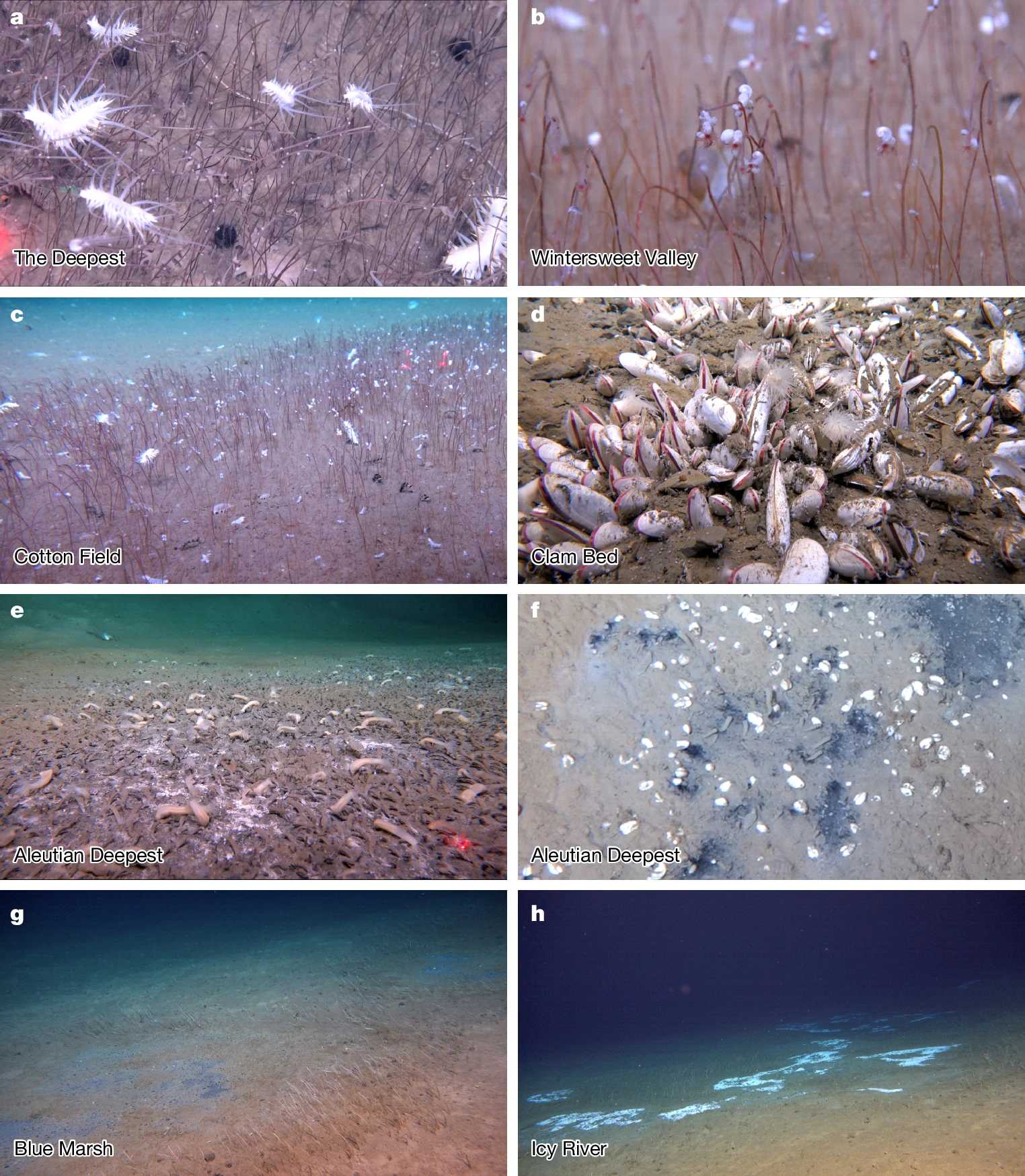

В экспедиции с китайским пилотируемым глубоководным аппаратом «Фэньдоучжэ» исследователи провели 31 погружение в разных точках желоба. В одном из погружений на глубину 9533 метров специалисты заметили в иллюминаторы батискафа обширное поле трубчатых червей, напоминающее ворсистый ковер. На нем было множество живых организмов: полихеты, моллюски, рачки-бокоплавы. Выяснилось, что эта экосистема существует за счет хемосинтеза, причем она самая глубоководная в мире. Описание открытия опубликовал журнал Nature.

Биологи сняли увиденное на видео, взяли пробы грунта, воды и живых существ. К слову, ранее из окрестностей извлекали подобный материал тралами, но то были слепые поиски, а в этот раз ученые увидели все своими глазами. Такая фауна обычно обитает скоплениями в несколько десятков или сотен метров в поперечнике.

«После этого открытия мы знали, где искать сообщества метановых выходов, и в каждом последующем погружении нужно было оценить их наличие и протяженность. Однажды аппарат прошел у дна два километра, а донные сообщества не заканчивались. Колоссальный масштаб полей в таких условиях. Затем мы собрали картину всех погружений экспедиции, и с юга на север протяженность района с метановыми выходами составила 2500 километров. Это важнейшее открытие, оно существенно меняет представление о запасах метана на морском дне», — рассказал доктор биологических наук, руководитель Лаборатории донной фауны океана Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, соавтор исследования Андрей Гебрук.

Парадоксально, но найденные беспозвоночные питаются не окружающим метаном, а сероводородом. Его производят бактерии-симбионты, живущие в тканях трубчатых червей погонофор. Бактерии в бескислородных условиях окисляют выходящий на поверхность дна метан — происходит тот самый хемосинтез. Выходы метана можно засечь только по скоплениям трубчатых червей.

Метан на такой глубине — продукт захоронения органики на протяжении миллионов лет. Останки разнообразных животных, органическая взвесь, детрит, осаждается на дне желоба. Сверху ее покрывает новый слой. На глубине бактерии разлагают накопленный осадок и производят метан. Под высоким давлением он находится в виде кристаллов, газогидратов. А так как желоба — это зачастую зоны субдукции, плита, которая погружается под другую, увлекает в недра кристаллический метан. Там при сжатии газогидраты разрушаются, и газ просачивается на поверхность.

«Эта фауна примечательна тем, что на таких глубинах мало кто способен жить. И если какие-то виды к этому приспособились, то, вероятно, их можно встретить на аналогичных глубинах в других желобах Мирового океана», — отметил Андрей Гебрук.

Автор: Андрей Папиш