В последние годы ученые активно работают над созданием бионических протезов, которые не только восстанавливают двигательные функции, но и обеспечивают тактильную обратную связь.

Одной из ключевых проблем в этой области считается передача точных и стабильных тактильных ощущений пользователю. В исследовании, опубликованном в журнале Nature Biomedical Engineering, ученые рассказывают, как смогли добиться стабильной и точной сенсорной обратной связи с помощью многоканальной внутрикорковой микростимуляции (ICMS) соматосенсорной коры (S1) у пациентов с травмами спинного мозга.

Современные бионические протезы, управляемые мозгом, уже способны восстанавливать двигательные функции, но отсутствие тактильной обратной связи значительно ограничивает их использование. Без ощущения прикосновения пользователи не могут точно контролировать силу захвата, что приводит к трудностям в выполнении повседневных задач типа удержания хрупких предметов или манипуляции с объектами. Это одна из причин, по которой многие пациенты отказываются от использования таких протезов.

Для решения проблемы исследователи разработали метод, при котором тактильная информация передается через микростимуляцию соматосенсорной коры. Этот подход позволяет имитировать естественные тактильные ощущения, стимулируя соответствующие области мозга. Однако до сих пор оставалось неясным, насколько стабильны и точны такие ощущения в долгосрочной перспективе.

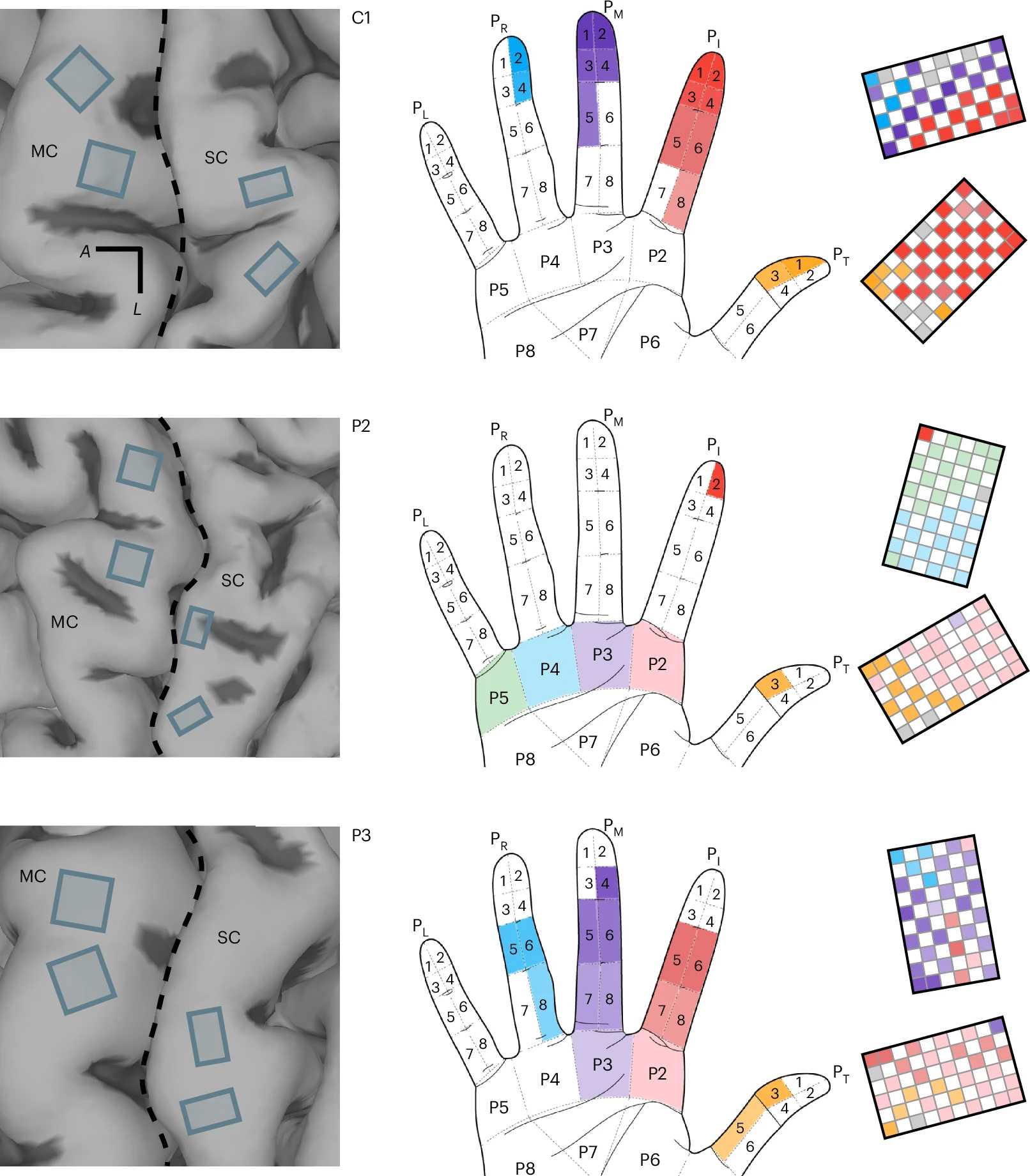

В своем исследовании ученые провели систематический анализ тактильных ощущений, вызванных ICMS, у трех пациентов с травмами шейного отдела спинного мозга. Участникам имплантировали микроэлектродные массивы в соматосенсорную кору, что позволило стимулировать различные участки мозга, отвечающие за тактильные ощущения в руке.

Исследователи обнаружили, что тактильные ощущения, вызванные ICMS, оставались стабильными на протяжении нескольких лет. Проекционные поля (PFs), то есть области кожи, где пациенты ощущали стимуляцию, оставались устойчивыми и соответствовали соматотопической организации соматосенсорной коры. Это означает, что стимуляция определенных электродов всегда вызывала ощущения в одних и тех же частях руки.

Однако индивидуальные электроды вызывали слабые и плохо локализуемые ощущения, что затрудняло точное определение местоположения объекта. Для улучшения локализации исследователи использовали одновременную стимуляцию нескольких электродов с перекрывающимися проекционными полями. Это позволило создать более интенсивные и четко локализуемые ощущения, что значительно улучшило способность пациентов определять местоположение и силу контакта с объектом.

Одним из ключевых достижений исследования стало использование биомиметической стимуляции, которая имитирует естественные паттерны нейронной активности. В отличие от стандартной линейной стимуляции, биомиметическая стимуляция учитывает фазические и тонические компоненты тактильных ощущений, что делает их более естественными и информативными.

Эксперименты показали, что биомиметическая стимуляция позволяет пациентам более точно различать интенсивность стимулов. Например, при использовании биомиметической стимуляции пациенты могли различать больше уровней силы, что критически важно для выполнения задач, требующих удержания, к примеру, хрупких предметов.

Исследователи также обнаружили, что многоканальная стимуляция (одновременная стимуляция несколькими электродами) позволяет значительно расширить диапазон тактильных ощущений. При использовании четырех электродов с перекрывающимися проекционными полями интенсивность ощущений увеличивалась, что позволяло пациентам лучше различать силу контакта с объектами. Это особенно важно для выполнения задач, требующих высокой точности – например, манипуляции с мелкими предметами.

Результаты исследования имеют важное значение для разработки бионических протезов нового поколения. Стабильность и точность тактильных ощущений, достигаемые с помощью многоканальной и биомиметической стимуляции, открывают новые возможности для улучшения функциональности протезов. Это может значительно повысить качество жизни пациентов, позволяя им выполнять более сложные и тонкие задачи.

В будущем исследователи планируют продолжить изучение возможностей ICMS, включая оптимизацию количества электродов и разработку новых алгоритмов стимуляции.

Текст: Анна Хоружая