Ученые из Оксфорда обнаружили, что активность крупномасштабных функциональных сетей мозга организована в виде устойчивых, циклических паттернов.

Это означает, что когнитивные функции – внимание, память, сенсорная обработка – не активируются хаотично, а следуют строго упорядоченной, повторяющейся последовательности, завершающейся каждые 300-1000 миллисекунд. Исследование опубликовано в журнале Nature Neuroscience.

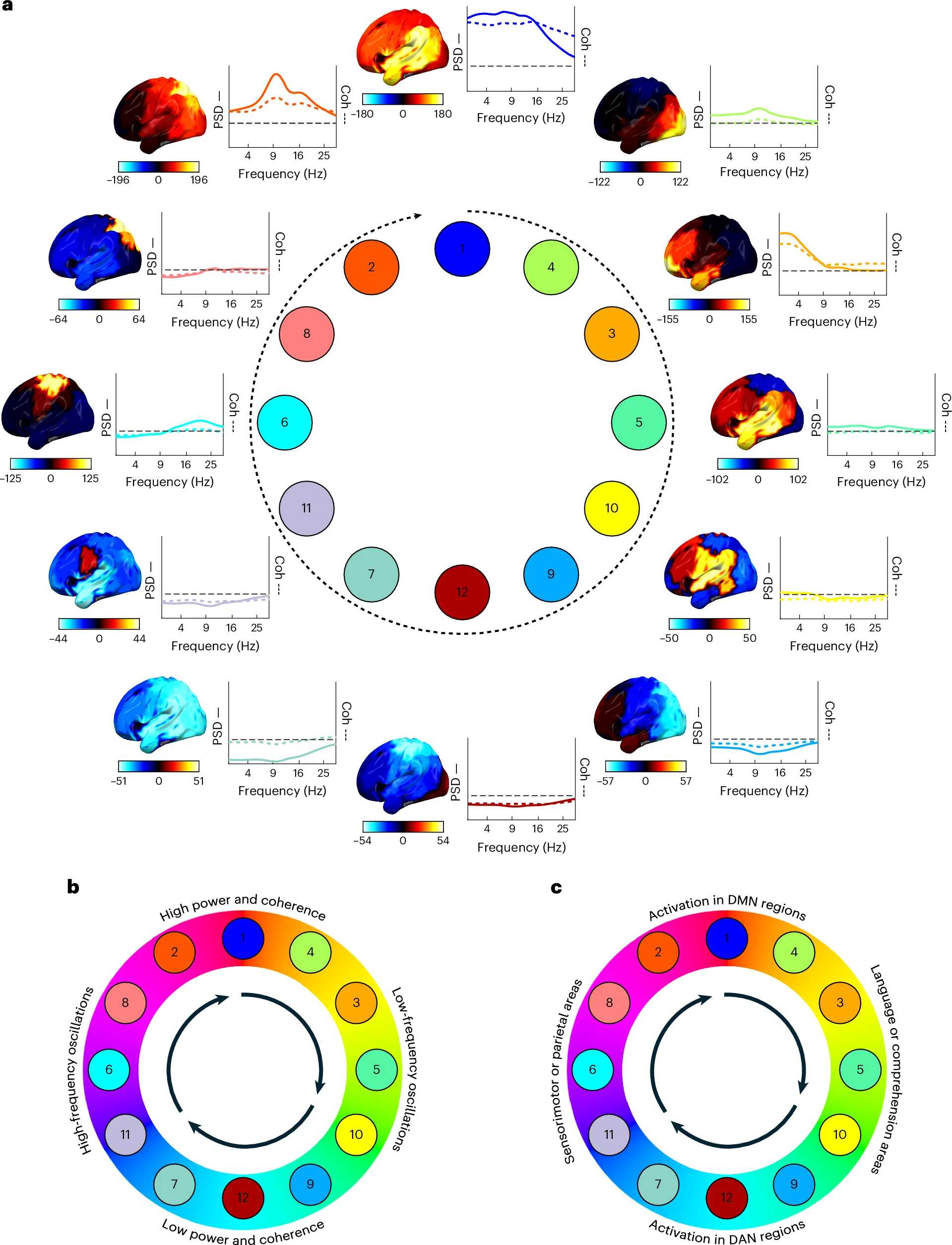

Исследование началось с анализа данных магнитоэнцефалографии здоровых людей в состоянии покоя. Авторы выделили 12 состояний мозга, каждое из которых представляет собой уникальную пространственно-спектральную конфигурацию активности и синхронизации в коре. Эти состояния соответствуют известным функциональным сетям: например, сеть пассивного режима работы мозга, связанная с безусловной активностью (пассивное бодрствование), и дорзальная сеть внимания, отвечающая за внешнюю фокусировку.

Для изучения динамики переходов между этими состояниями авторы разработали новый метод под названием TINDA. В отличие от традиционных подходов, при которых анализируют только непосредственные переходы или предполагают фиксированные временные запаздывания обработки сигнала, TINDA работает с переменными интервалами между повторными активациями одного и того же состояния. Метод разбивает каждый такой интервал на две половины и сравнивает вероятность появления других состояний в первой и второй половине – тем самым получается выявить асимметрии во времени, которые остаются невидимыми при стандартном анализе.

Анализ этих асимметрий для всех пар состояний показал, что они не случайны, а формируют глобальную, направленную циклическую структуру. Визуализация в виде направленного графа проявила единый устойчивый круговой паттерн активации всех 12 сетей. Для количественной оценки этой цикличности авторы ввели метрику «сила цикла» – меру, измеряющую степень систематического движения в одном направлении (по часовой стрелке). Значение этой метрики было значительно выше, чем в контрольных перестановках данных, что подтвердило статистическую значимость циклической организации.

Ключевым открытием стало то, что эта цикличность проявляется не на уровне отдельных переходов, а на более долгих временных масштабах. Когда интервалы между повторными активациями одного и того же состояния были разделены на группы по длительности, «сила цикла» оказалась близка к нулю для самых коротких интервалов, менее 100 мс, и резко возрастала для интервалов продолжительностью 2-3 секунды и более. Это объясняет, почему цикличность не была обнаружена ранее: традиционные методы не способны уловить эти долгосрочные зависимости.

Дальнейший анализ показал, что цикл имеет четкую структуру, группирующую сети по их функциональным и спектральным свойствам. На «верхней» части цикла расположены состояния с высокой общей мощностью и межрегиональной синхронизацией, включая сеть пассивного режима работы мозга. На «нижней» части цикла – состояния с низкой мощностью, преимущественно связанные с сенсомоторной обработкой. При этом на левой стороне цикла преобладают состояния с активностью в высоких частотах, а на правой – в низких частотах, соответствующих фронтотемпоральным и языковым областям.

С возрастом «сила цикла» увеличивается, а «скорость цикла» снижается – что согласуется с известным когнитивным замедлением у пожилых людей. «Скорость цикла» различается у мужчин и женщин – у женщин она выше.

Интересно, что 73% вариативности «скорости цикла» объясняется генетическими факторами, тогда как «сила цикла» не оказалась наследуемой. Это указывает на то, что динамика цикла, его скорость – это наследственные биологические признаки, тогда как его устойчивость может зависеть от опыта и обучения.

Наконец, исследователи проверили, сохраняются ли циклы во время выполнения задач и связаны ли они с поведением. В тех задачах, где участники распознавали лица, циклическую структуру также удалось обнаружить. Более того, вероятность активации определенных состояний за 500 мс до нажатия кнопки коррелировала со временем реакции: активация «низкомощных» состояний замедляла реакцию, а «высокомощных» – ускоряла. В другом эксперименте, связанном со спонтанным воспроизведением памяти, состояния, положительно коррелирующие с этим процессом, также группировались в определенной фазе цикла – на «верхней» его части.

Это доказывает, что циклическая организация мозга – не артефакт состояния покоя, а фундаментальный механизм, обеспечивающим периодическую, адаптивную активацию всех необходимых когнитивных функций. Цикличность позволяет мозгу эффективно проходить через все необходимые функциональные состояния, обеспечивая как стабильность, так и гибкость через стохастичность отдельных переходов.

Текст: Иван Долгих