Микроэлектронные устройства для стимуляции мозга добираются до места работы верхом на иммунных клетках.

Когда заходит речь об имплантатах, то само собой подразумевается, что для того, чтобы их установить, нужна операция. Есть технологии, которые позволяют минимизировать хирургическое вмешательство, как, например, это происходит с самонаводящимся катетером, который помогает исправлять искусственные сердечные клапаны (на свиньях, по крайней мере, такой катетер сработал эффективно). Однако если речь идёт о мозговых имплантатах, которые должны стимулировать определённые нервные центры или фиксировать нейронные сигналы, то тут без буквального копания в мозгах не обойтись. Микророботы-наноботы, которые, попав в кровь, сами добираются до нужного места, всё-таки выглядят научной фантастикой.

Но вот сотрудники Массачусетского технологического института в какой-то момент задумались, нельзя и с мозговыми имплантатами обойтись без сложных операций. Представим, что у нас есть устройство, которое должно само себя имплантировать в определённую область мозга. Пусть это устройство будет несложным, пусть его задачей будет простая электрическая стимуляция нейронов, и пусть его нужно только ввести в вену на руке. Каким оно должно быть? Во-первых, очень маленьким (и, разумеется, независимым от внешних источников питания). Во-вторых, оно должно оставаться в крови до тех пор, пока не доберётся до места назначения. В-третьих, раз мы говорим о мозге, устройство должно преодолеть гематоэнцефалический барьер, который дополнительно защищает мозг от всего ненужного и опасного, что может плавать в крови. В-четвёртых, мозг большой, и нужно подумать, как сделать так, чтобы имплантат попал в нём именно туда, куда надо.

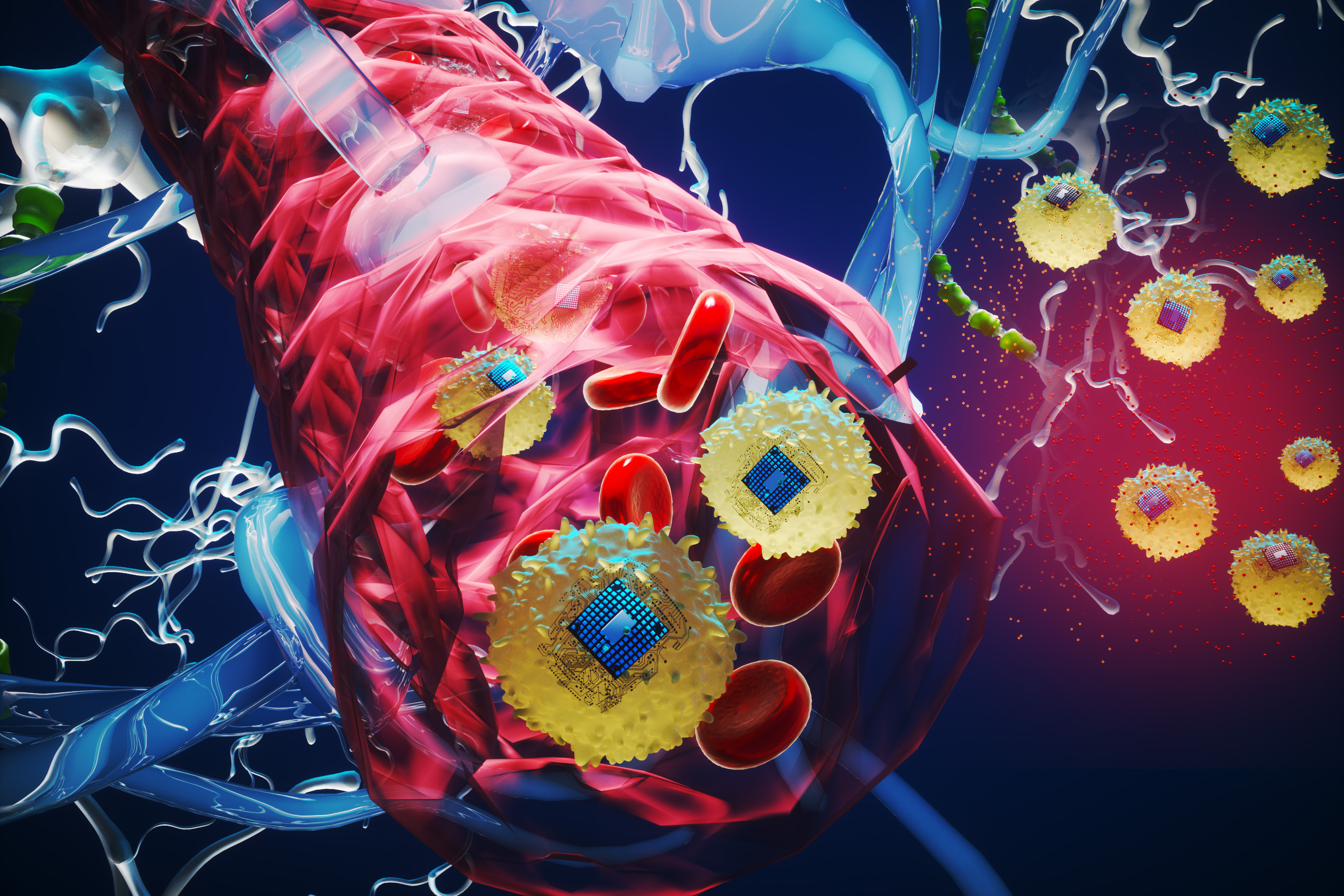

Как исследователи решали все эти задачи, описано в Nature Biotechnology. Их имплантаты представляют собой крохотные, размером меньше клетки, трёхслойные «бутерброды» из специального сложного полимера и титана, выполняющих функции анода и катода, и ещё одного сложного полимера между ними, который поглощает свет в ближней инфракрасной области спектра. Имплантаты работают как фотовольтаические устройства, генерирующие электрический импульс под действием света. Их сажали на мышиные моноциты – крупные иммунные клетки, которые чувствуют воспаление и мигрируют туда, где воспалилось, поглощая чужеродные субстанции, погибшие клетки и прочий молекулярный мусор. Чтобы прикрепить микроэлектронные устройства к клеткам, исследователи использовали методы клик-химии.

Моноциты с имплантатами вводили обратно мышам в кровь. Чтобы они шли по крови именно в мозг, мышам также вводили воспалительный раздражитель – крупные молекулярные фрагменты бактериальной клеточной стенки. Вводили их в ядра таламуса, то есть, проще говоря, довольно глубоко. Моноциты способны проходить через гематоэнцефалический барьер, и они проходили, скапливаясь в месте воспаления. Дальше мышей облучали ближним инфракрасным светом, чтобы микроэлектронные устройства начали стимулировать нейроны – и они стимулировали. Правда, исследователи видели стимуляцию не напрямую по нейронным импульсам, а по особому белку, про который известно, что активно работающие нейроны его накапливают.

Задача здесь была не в том, чтобы подавить воспаление, а в том, чтобы проверить, сможет ли микроэлектроника пойти на воспалительную приманку. Имплантаты ехали до места работы на иммунных клетках, которые обязаны идти в очаг воспаления (так что, строго говоря, эти устройства нельзя назвать по-настоящему самоходными). Но клетки с таким грузом могли повести себя иначе, так что всё равно нужно было проверить, довезут ли они микростимуляторы до места.

Вообще говоря, воспалительные процессы сопровождают самые разные неврологические проблемы, от нейропатических болей до болезни Альцгеймера, и если иметь в виду терапевтическое применение подобных устройств, то такая система доставки может быть очень удобной. Но, опять же, нужно ещё раз подчеркнуть, что исследователи пока только просто продемонстрировали, что подобные стимуляторы можно внедрить в мозг без сложной операции, и что они там будут работать. Способны ли они на какой-то значимый физиологический эффект, станет ясно только в дальнейших экспериментах. К тому же остаётся вопрос их безопасности. Устройства изначально делали биосовместимыми, и в экспериментах моноциты с фотовольтаическим грузом никак не влияли ни на здоровье, ни на поведение мышей. Однако они остаются в организме на неопределённое время, и было интересно узнать, не начнёт ли за это неопределённое время происходить что-нибудь неприятное.

Автор: Кирилл Стасевич